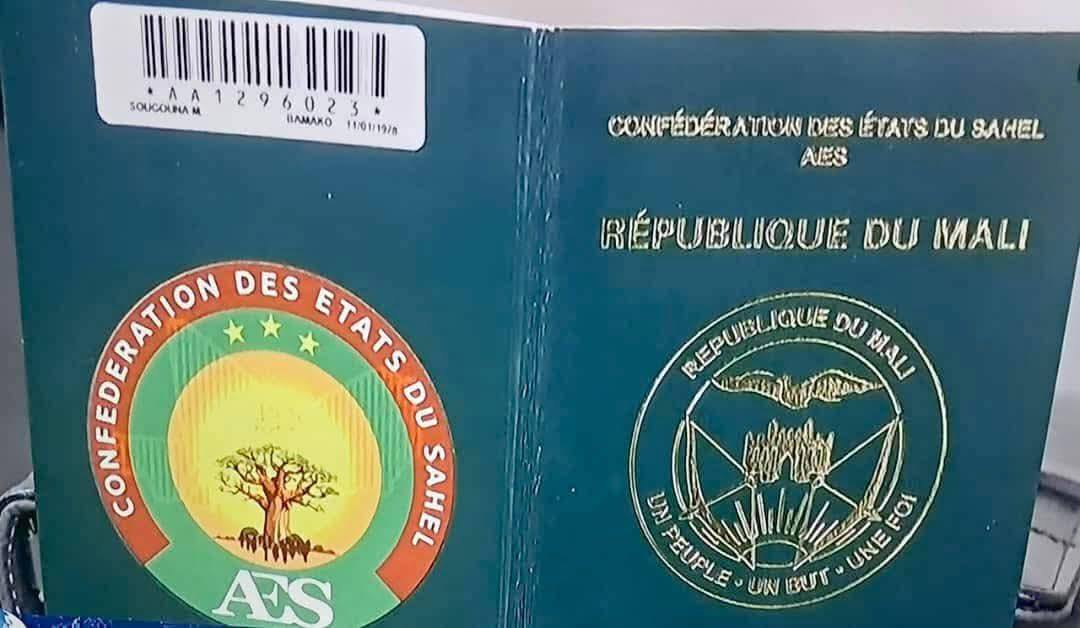

L’impression de passeports et de pièces d’identité est un enjeu capital dans un monde de plus en plus interconnecté, où la sécurité des documents officiels est essentielle pour garantir la mobilité internationale tout en prévenant la fraude. Si certains pays choisissent de confier cette tâche à des entreprises spécialisées, c’est pour garantir des documents de qualité, sécurisés et conformes aux normes internationales les plus strictes. Cette démarche, loin d’être un signe de faiblesse ou d’abandon de souveraineté, est une stratégie pragmatique qui démontre la capacité des États à prendre des décisions éclairées dans le cadre d’une coopération internationale.

La production sécurisée de documents d’identité : un défi technique

Produire des documents d’identité sécurisés, tels que des passeports et des cartes d’identité, nécessite des technologies de pointe et une expertise spécialisée. Ce n’est pas une tâche que chaque pays peut assumer à l’interne, notamment en raison des coûts et des infrastructures nécessaires. Des entreprises comme Gemalto (au sein de Thales), Idemia, ou encore l’Imprimerie nationale de France, se sont imposées comme des leaders mondiaux dans le domaine de la sécurité documentaire, fournissant des technologies de pointe telles que des hologrammes, des puces biométriques et des encres UV, qui rendent quasiment impossible la falsification de ces documents. L’externalisation de cette tâche vers ces acteurs est donc une solution efficace pour des pays comme le Mali.

L’externalisation : une coopération pragmatique, non une abdication de souveraineté

Il est important de souligner que l’externalisation de la fabrication des passeports ne constitue en rien une atteinte à la liberté d’un État. Bien au contraire, cela reflète la capacité d’un pays à s’appuyer sur des partenaires compétents pour des questions techniques et sécuritaires, tout en maintenant sa pleine indépendance politique. De nombreux pays, y compris des nations européennes et du Moyen-Orient, externalisent la production de leurs passeports à des entreprises spécialisées, ce qui n’a jamais été interprété comme une compromission de leur souveraineté. Il s’agit simplement d’une décision stratégique visant à garantir des documents d’une sécurité optimale, dans un contexte mondial où la protection des identités et des données personnelles est devenue une priorité.

Jeune Afrique et la confusion des enjeux

La récente critique formulée par Jeune Afrique à l’encontre du Mali, qui aurait soi-disant compromis sa souveraineté en faisant imprimer ses passeports en France, reflète une vision réductrice et erronée des enjeux de sécurité et de coopération internationale. Accuser un pays d’abandonner sa souveraineté parce qu’il fait appel à une entreprise étrangère pour la fabrication de documents hautement sécurisés ne prend pas en compte la réalité complexe des décisions prises par les États dans un monde globalisé.

Il est important de rappeler que l’externalisation de la production de passeports et de cartes d’identité est un choix basé sur des considérations économiques, sécuritaires et pratiques. Peu de pays disposent de l’expertise nécessaire pour produire des documents aussi sophistiqués. Pour le Mali, faire appel à des entreprises spécialisées est une décision rationnelle qui permet d’assurer la sécurité de ses documents officiels tout en économisant des ressources considérables qui auraient été nécessaires pour créer une infrastructure locale de haute sécurité.

Une tendance mondiale : la France, mais pas seulement

Le Mali n’est pas le seul pays à recourir à des prestataires étrangers pour la production de ses passeports. Cette tendance s’étend à plusieurs pays d’Europe, d’Afrique, du Moyen-Orient, et d’Asie, préfèrent externaliser la fabrication de leurs documents à des entreprises reconnues pour leur expertise. Il convient également de noter que la France elle-même fait appel à des prestataires étrangers dans d’autres domaines sensibles.

La patrie des Ben Yahmed, propriétaires de Jeune Afrique, a, dans son histoire récente, fait appel à des entreprises étrangères pour la fabrication de certains documents de sécurité. Il est donc ironique de voir une telle critique, d’autant plus qu’elle semble ignorer une réalité plus vaste, où de nombreux pays collaborent avec des acteurs internationaux pour des raisons similaires.

Par ailleurs, Jeune Afrique, dont le siège se trouve à Paris, peut-elle réellement revendiquer une neutralité totale dans ses prises de position à l’égard du Mali ? Cette question mérite d’être posée.

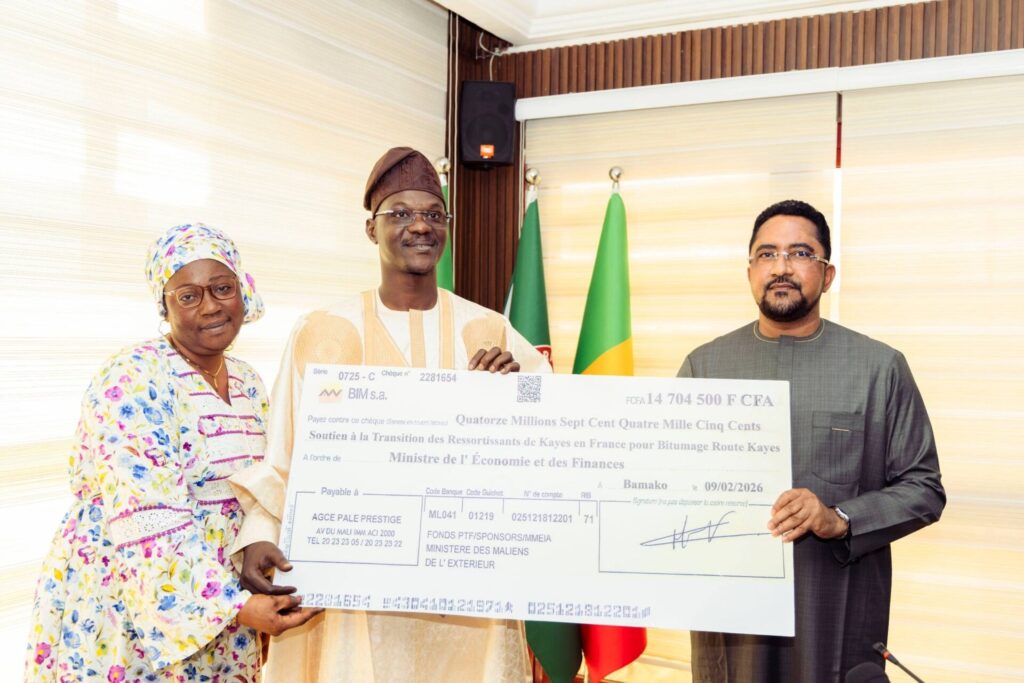

Une coopération internationale bénéfique pour la sécurité mondiale

Dans le cadre de la mondialisation des échanges et de la lutte contre la fraude, la coopération internationale dans des domaines aussi stratégiques que la sécurité des documents officiels devient indispensable. Pour le Mali, comme pour d’autres pays, travailler avec des partenaires spécialisés dans ce domaine renforce non seulement la sécurité de ses documents d’identité mais également la sécurité mondiale des déplacements. L’accès à des technologies de pointe et l’assurance de disposer de documents inviolables sont des atouts essentiels pour garantir la protection des citoyens et la sécurité des frontières.

La souveraineté nationale et l’ouverture au monde

Accuser un pays d’abandonner sa souveraineté simplement parce qu’il fait appel à des experts étrangers pour une tâche technique complexe et hautement sécurisée est non seulement une simplification excessive, mais également une méprise des enjeux actuels de l’indépendance.

Il est important de ne pas confondre l’externalisation des compétences avec la renonciation à son indépendance. Au contraire, la recherche de compétences externes dans des domaines spécifiques est un signe de lucidité et démontre une fois de plus la capacité du Mali à prendre des décisions éclairées dans un monde où la coopération internationale est essentielle pour faire face aux défis de sécurité globaux.

Le vent nouveau qui souffle dans les relations internationales permettra à des pays comme le Mali de collaborer avec respect, sans mettre en péril leur souveraineté ni leur indépendance.

Manda CISSE