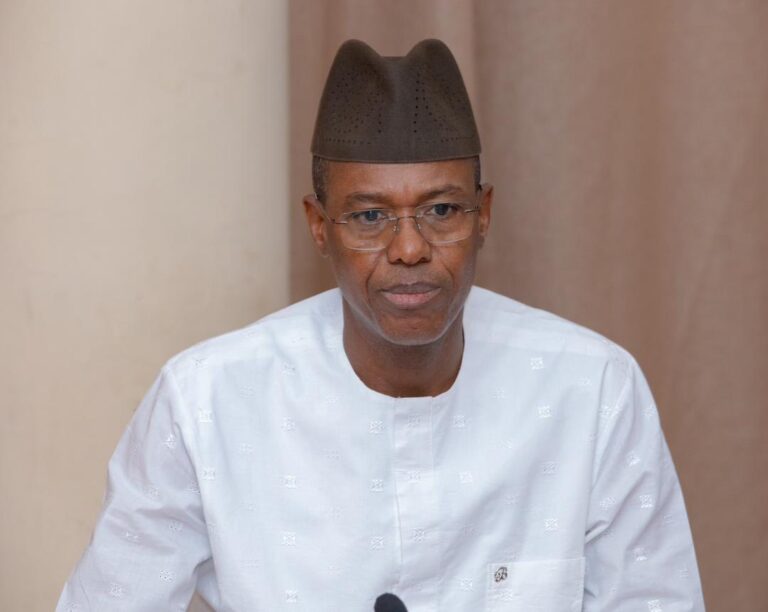

Ces dernières années ont été marquées par une crise énergétique sévère pour les populations maliennes; un défi sans précédent pour la nation. L’électricité, denrée rare et précieuse, s’est fait désirer dans les foyers, les administrations, et même les industries, affectant profondément le quotidien de chacun. Face à cette pénurie, certains plaidaient pour l’importation d’énergie, en se tournant vers la Côte d’Ivoire voisine. Mais dans un contexte politique déjà tendu, où les relations entre les deux pays étaient fragiles, le Chef de l’État, Son Excellence le Général d’Armée Assimi GOÏTA, a pris une décision audacieuse : opter pour une solution interne, en dépit des critiques.

La souveraineté énergétique : un choix risqué mais nécessaire

Beaucoup ont dénoncé cette démarche comme une forme d’isolement, voire un aveuglement politique. Il était fréquent d’entendre : « Le Mali est en guerre contre tout le monde » ou « Un pays ne peut pas se développer dans l’isolement ». Pourtant, il est essentiel de rappeler que ce choix ne relève pas de l’obstination, mais d’une volonté de préserver l’indépendance du pays et de refuser toute forme de dépendance extérieure, aussi temporaire et séduisante soit-elle.

À l’heure où les solutions d’urgence, comme l’importation d’électricité, semblaient incontournables, le Mali a décidé de miser sur un avenir énergétique plus pérenne et durable. Ce choix s’est heurté à des doutes, notamment concernant l’absence de projets visibles, comme les fameux sites d’énergie solaire qui, selon certaines rumeurs, n’avaient jamais vu le jour.

Le miracle du soleil Malien

Pourtant, la réalité semble bien différente. En arpentant les rues de Bamako hier, j’ai pu constater que la ville, autrefois plongée dans l’obscurité, s’illumine à nouveau. Une image symbolique de la résilience du pays. La lumière a repris sa place, de manière tangible et symbolique.

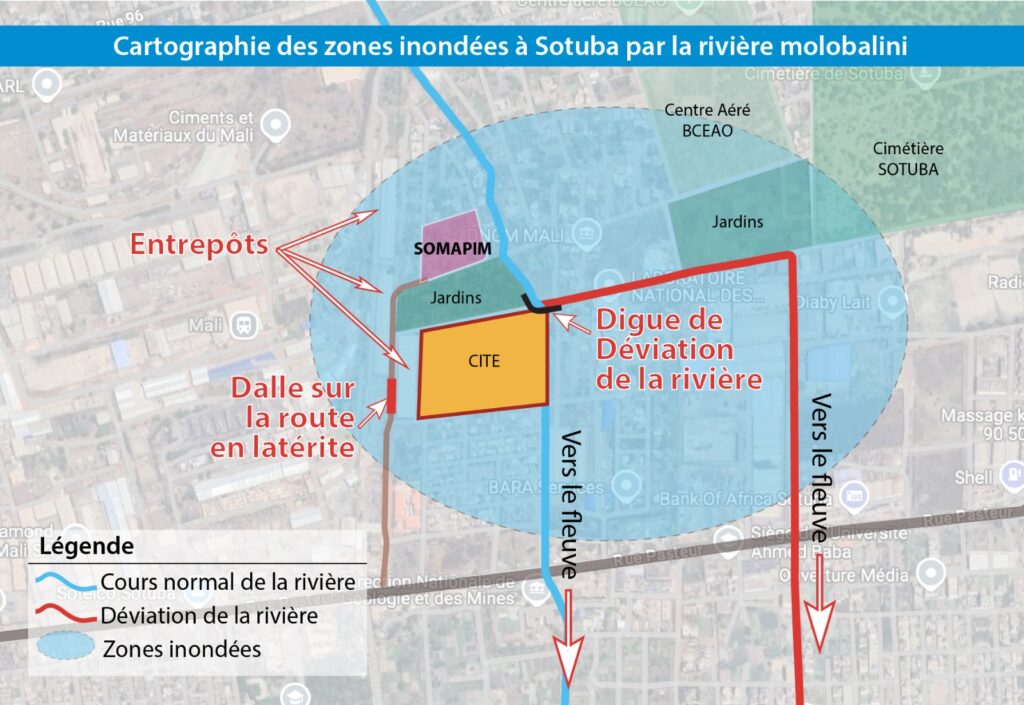

La décision du Mali de tirer parti de ses ressources naturelles, notamment de l’énergie solaire, marque un véritable tournant. Le pays, riche d’un ensoleillement abondant, a choisi de concentrer ses efforts sur le développement de l’énergie solaire. Mais le soleil n’est pas le seul atout du pays. Son vaste territoire, traversé par des vents puissants et des rivières exploitables pour la production d’énergie, offre également au territoire Malien des nombreuses opportunités pour des projets d’énergie hydraulique et éolienne.

Réduire la dépendance énergétique : un impératif de souveraineté

En se tournant vers des solutions locales, le Mali entend non seulement assurer son autonomie énergétique, mais aussi renforcer sa sécurité nationale. La dépendance vis-à-vis des importations d’énergie expose le pays aux fluctuations des prix internationaux, comme nous l’avons observé avec les hausses des coûts de production de l’électricité de la société EDM.

Cette politique de réduction de la dépendance énergétique vise également à protéger le pays des tensions politiques externes, comme celles récemment survenues avec la Côte d’Ivoire. L’autonomie énergétique devient ainsi un moyen de garantir une indépendance stratégique, bien au-delà du simple cadre économique.

Un modèle économique durable

L’orientation vers les énergies renouvelables, tout en étant écologiquement responsable, constitue également un modèle économique à long terme. En développant des infrastructures vertes, le Mali stimule la création d’emplois dans les secteurs technologique et de la construction, favorisant ainsi la croissance locale. Ces investissements initiaux permettront, à terme, de réduire les coûts énergétiques, tout en renforçant l’indépendance économique du pays.

Les défis d’une transition énergétique ambitieuse

Cependant, ce tournant ne sera pas sans obstacles. La transition vers une énergie renouvelable impose des investissements massifs et une restructuration des infrastructures existantes. Pour surmonter ces défis, le Président de la transition a pris l’initiative de piloter personnellement ce dossier, afin de maintenir le cap et éviter les écueils administratifs qui ont souvent freiné les projets cruciaux pour le pays. Cette gestion centralisée pourrait être la clé du succès de la transition énergétique.

Un exemple pour l’Afrique et le monde

Le Mali, en optant pour une production locale d’énergie, nous offre un exemple inspirant de résilience et d’ambition. Ce modèle, fondé sur la durabilité et l’indépendance, pourrait bien inspirer d’autres nations africaines, et particulièrement les deux pays frères de l’AES. Il incarne l’idée que les solutions locales peuvent être des réponses viables aux défis énergétiques mondiaux, et qu’il est possible de tracer son propre chemin vers l’autosuffisance sans être prisonnier de la dépendance aux marchés extérieurs.

Au-delà de l’Afrique, le modèle Malien pourrait inspirer d’autres pays cherchant à se libérer des chaînes de la dépendance énergétique et à bâtir un avenir fondé sur leurs propres ressources.

En définitive, la décision du Mali, loin d’être un mirage, est un acte de dignité et de courage. Un exemple à suivre pour un monde qui cherche à se libérer des contraintes imposées par des puissances étrangères, et qui aspire à un avenir plus juste et plus autonome.

Manda CISSE